Luiz Felipe Stevanim (Radis/Ensp/Fiocruz)

São 8h da manhã de um feriado de 1º de maio, dia do trabalhador. O médico infectologista da Santa Casa de São Paulo, Pedro Campana, acaba de chegar a mais um plantão na enfermaria de Covid-19. A primeira tarefa é recordar, com residentes e demais membros da equipe, o passo a passo da paramentação dos equipamentos de proteção individual (EPI) — luvas, capote, máscara cirúrgica e óculos.

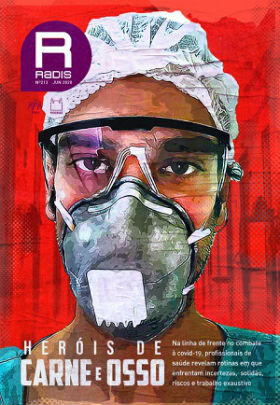

Paramentar-se é verbo conjugado diariamente por quem está na linha de frente do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O rito meticuloso é essencial para evitar contaminações e um dos requisitos, segundo Pedro, para respeitar o primeiro princípio de Hipócrates, grego considerado pai da Medicina e inspiração para o juramento solene de médicos e médicas: “não fazer o mal”. “A gente não pode prestar assistência enquanto não estiver 100% protegido”, pontua. “Fazer o mal significa entrar desprotegido no quarto ou acreditar em evidências sem embasamento científico”.

Esse é o início de todas as manhãs de Pedro desde que ele passou a chefiar uma enfermaria de Covid-19. Acostumado a atender pacientes com HIV e hepatites virais, o infectologista formado pelo Instituto Emílio Ribas teve a rotina revirada pela chegada do novo coronavírus. O telefone não para de tocar. “A gente recebe ligação desde o diretor do hospital até o seu amigo de infância, que não fala com você há vinte anos e acha que pode estar com Covid”, conta à Radis no fim de tarde daquele mesmo dia. Depois de se paramentar, ele inicia o percurso pela enfermaria; naquele feriado do dia do trabalhador, avaliou 27 pacientes com suspeita ou confirmados com covid-19 e pediu vaga na UTI para um deles que “evoluiu com bastante gravidade”. “É basicamente um plantão 24 horas por dia. Há um mês e meio”, afirma.

Trabalhar com a Covid-19 é aprender a lidar com incertezas. “A grande angústia é a gente não saber quando isso vai diminuir ou acabar. Como infectologista, sou bem cético. Acredito que só se resolverá quando a gente tiver uma vacina eficaz”, pontua. Na rotina de uma enfermaria do novo coronavírus, que vai do cuidado ao paciente à elaboração de projetos de pesquisa que ajudarão a criar novos protocolos de tratamento, pensar no futuro é uma armadilha a ser evitada. “Lidar com as incertezas do tempo gera angústias, porque estamos submetidos a um trabalho muito cansativo diariamente e a gente só aguenta até um certo tempo, né?”, acentua. O foco de Pedro é o dia de hoje. Dia após dia. “Quando eu começo a projetar o cenário daqui a algum tempo, dá muita angústia e ela pode gerar paralisação”, aponta.

Mesmo quando chega em casa, Pedro não consegue se desligar da realidade que emergiu com a pandemia. A primeira coisa que faz ao entrar em seu apartamento é ir direto para o chuveiro. Depois brinca com os dois cachorros, cozinha e estuda por cerca de duas horas sobre o que foi publicado de novidade na ciência. “Estou lidando com uma doença que não conheço, e que ninguém conhece. Além de atender, precisamos compreender cientificamente o que está ocorrendo com esses doentes”, ressalta. O choque vem quando, em casa, ele se depara com declarações de autoridades que negam os impactos da pandemia e propõem o fim das medidas de isolamento social. “Depois de 12 horas de trabalho, com a cara marcada de estar com máscara o dia inteiro, você chegar em casa e ver esse tipo de declaração, isso dói. Eu moro sozinho, não posso encontrar ninguém para desabafar”, narra.

Em depoimento que escreveu no início de abril nas redes sociais, o médico afirma que “o duro dessa pandemia é ver pessoas perdendo mais de um familiar ao mesmo tempo”. “Tenho chorado quase todos os dias”, afirma à Radis. No hospital, ele cumpre o papel de médico — “segura a onda”, acolhe, orienta. “A gente passa o acolhimento de uma maneira consciente, mas é claro que a gente se abala”, diz. Todos os dias, depois de intubar pacientes — alguns mais jovens que ele —, pedir vaga na UTI, conversar com familiares, é preciso respirar fundo e seguir adiante. Uma das dificuldades é lidar com o que ele tem chamado de “abortamento do luto”, porque as pessoas não podem velar seus mortos. “Por enquanto estamos jogando água e sabão nesses machucados psíquicos, mas não estão fechando de fato, porque não dá tempo. Acho que a gente só vai entender a dimensão disso quando tudo passar”, pontua.

Para diminuir a distância entre familiares e pacientes internados, a equipe da Santa Casa encontra saídas como emprestar um aparelho móvel para as pessoas se comunicarem. “Eu me coloco sempre na posição dos familiares ou do paciente. Já fiquei doente e precisei de internação, sei como é importante a visita dos seus entes queridos e dos seus amigos”, reforça. Pedro conta que a equipe não consegue dar alta aos pacientes para casa, e sim encaminha para terminarem a recuperação nos hospitais de campanha, para liberar novas vagas para quem aguarda atendimento. “O pronto-socorro está superlotado. O que a gente não tem é leitos para suprir toda a demanda”, ressalta. Segundo ele, não há falta de testes e de material para intubação no hospital em que trabalha, mas ele enfatiza que a realidade dos hospitais-escola de São Paulo, como a Santa Casa, é diferente das unidades que ficam na periferia. “Nesses hospitais, é onde o gargalo está. É negada uma média de 80 pedidos por dia por falta de leitos. São pessoas que estão morrendo na periferia”, relata.

Na saída do plantão daquele dia, depois de se desparamentar, Pedro envia uma mensagem pelo celular; nossa entrevista estava marcada para as 16h. “Podemos falar às 17h? Estou saindo do hospital agora. Preciso comer algo”, escreve. Em meia hora de conversa, por telefone, no feriado do dia do trabalhador, ele afirmou que a entrevista estava sendo para ele como conversar com um amigo. “Nesse momento a gente não pode conversar. É muita solidão”, descreve. Como tem feito nas últimas semanas, ele segue adiante. “A chave dessa pandemia é a gente ter calma e clareza do que está fazendo”, conclui.

Continue a leitura da reportagem no site da Radis.

Confira também outras reportagens na nova edição da publicação.